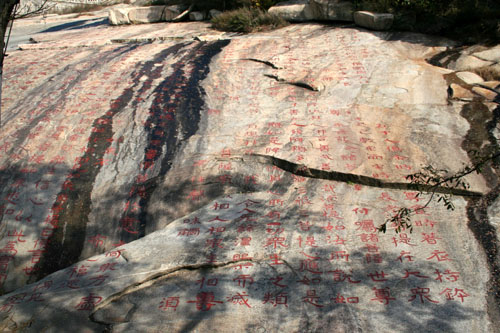

书法泰山经石峪石刻,在山东泰山斗母宫东北一公里山谷之溪床上。上刻隶书《金刚经》,明隆庆年间万恭书刻“曝经石”。故俗称“晒经石”。

《泰山经石峪》,又名《泰山佛说金刚经》,摩崖石刻,北齐天保间刻,刻于山东泰山斗母宫东此一公里山谷之溪床上。字径50厘米,字体介于隶楷之间,据民国初拓本计,存九百六十余字,是现存摩崖石刻中规模空前的巨制。

通篇文字气势磅礴,其优游自如从容不迫之仪态,若具仙姿;其用笔圆润可人,包融篆隶而妙化为楷,结构舒博壮健,颇含浑穆宽阔之趣。清杨守敬曰:“北齐《泰山经石峪》以径尺之大书,如作小楷,纡徐容与,绝无剑拔弩张之迹,擘窠大书,此为极则。”用笔安详从容,风神澹泊雍荣大度,结体奇特斜倚相生,充满个性。被尊“大字鼻祖”和“榜书之宗”。

《泰山经石峪金刚经》,无撰书人姓名,因笔法与山东邹县尖山摩崖《晋昌王唐邕题名》相近,后人或以为唐邕所书。但无定论,察其笔势风格疑为北齐人书。据史书记载:佛教自西汉末年传入中国后迅速得以蔓延,历经东汉和西晋300多年的发展,至东晋时传入泰山。南北朝时,佛道盛行,周武帝深知沙门祸国,便于建德三年即公元574年下令灭佛;建德六年,北周灭北齐,武帝仍然下令毁灭齐国境内的佛教。这就是被佛家所说的“四大法难”之一,因此经石峪的经刻被迫中断。在这里我们还可看到最后第15行的十几个描红双勾字,只勾勒出了主体轮廓。因此,整个刻石没有落款,给后人留下了千古疑案。

《泰山经石峪金刚经》多有一些不常见的俗字,其中“万”、“无”二字,竟与现行通用的简化字相同。这封於研究我国书体的历史演变和

书法艺术成就,具有相当重要的价值。